Apenas tenía quince años cuando comencé a escalar. Los mismos que tiene hoy mi hija mayor, Karina; muy pronto los cumplirá mi hijo menor, Santiago. Ahora puedo entender la cara de mi madre cuando le pedía permiso para ir a escalar en roca.

¿Qué significado tiene eso en la vida? ¿Qué significado tenía eso en mi vida? Tenía por delante mi carrera, el sueño de ser astronauta, de pisar suelos extraños, de gravedades desconocidas, espacios abiertos, naves con tecnologías de vanguardia, al lado de gente igualmente soñadora.

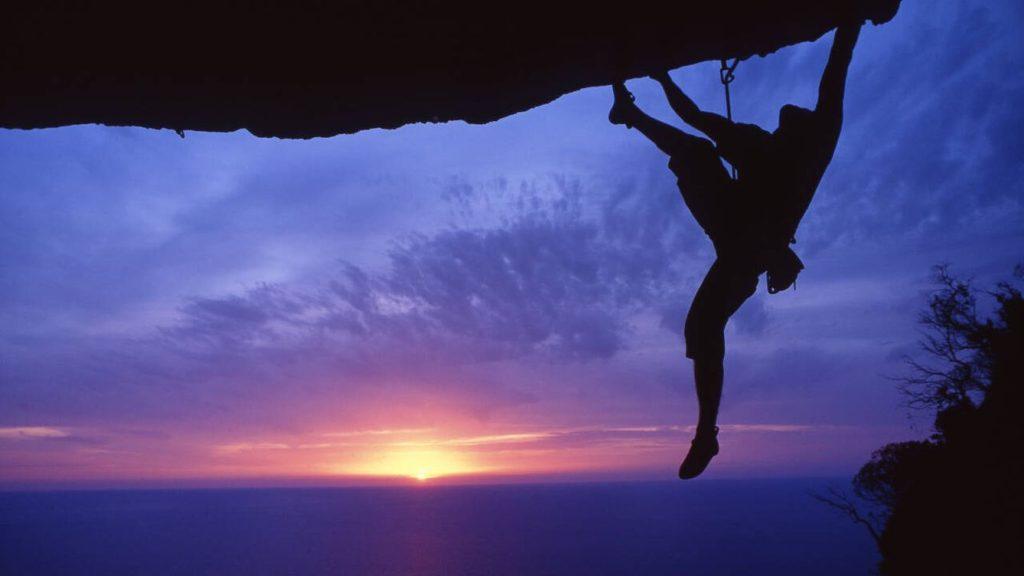

Tenía otro sueño: extender la mano hacia donde la mirada urgida buscaba un asidero para no caer hacia el abismo. La aventura llegó a mi vida en la forma de la pared de una montaña, una vertical que me retaba a probarme, a darme cuenta de mis capacidades, de mis limitaciones y a conocerme cada día más como ser humano.

La iniciación, en comparación con la fuerza masculina, había nacido con desventajas físicas; también psicológicas y emocionales, porque en esa época se pensaba: “¿Cómo una mujer podría ir a una montaña para hacer cosas de hombres?” Sin embargo, desde un principio aprendí a aceptarlo y a ingeniármelas para entrenar y sacar provecho de la situación, lo que me ha costado un constante esfuerzo, aunque me ha brindado un profundo aprendizaje.

Aún recuerdo cuando, con las yemas de mis dedos, probaba los agarres del gimnasio, fijos en lo alto: miraba el piso con la incertidumbre de si podría elevar o no mi eso.

Comprendí que mucho dependía de mi cabeza. Una vez que pude, me reté de inmediato a elevar mi peso dos veces, luego tres. Con perseverancia pude hacerlo con un solo brazo. Supe que todo era cuestión de tener un propósito, y el mío era alcanzar un logro que ninguna mujer mexicana hubiera conseguido.

Cuando lo obtuve, busqué otras fronteras y así logré nuevos ascensos internacionales, primeros ascensos femeninos mundiales. En las alturas, adquirí una perspectiva nueva. Desde ella pude ver los caminos que llevaban a las diferentes montañas que se me antojaba escalar.

Aprendí que para superar cada paso necesitaba entrenar, ser constante y tenaz; concentrar me, no temer lo que pensaran los demás ante mis dificultades de principiante. Lo increíble es que lo gozaba profundamente.

Nada era más sagrado para mí que el tiempo dedicado a deleitarme con el roce de la roca en mis manos, aunque sangraran y se llenasen de callos y cicatrices. Me daban orgullo porque eran las que me sostenían, llevándome a donde mis ojos y mi corazón deseaban.

Mis primeros ascensos en Pachuca me unieron emocionalmente para siempre con la naturaleza. Sentirme colgada de la pared con el vacío a mis pies, el viento moviendo mis cabellos y las ramas de los pinos que veía a lo lejos, son experiencias que difícilmente olvidaré.

La aventura encerró el transcurrir del tiempo en una carrera ascendente para ganarle a la puesta del sol, que dejaría de darnos luz y calor. Finalmente, tuvimos que pasar la noche apretujados en una húmeda repisa, empapados por la lluvia, sin ropa de abrigo, bolsas de dormir ni tiendas de campaña. Ese no era el plan. Mis padres y algunos amigos empezaron la búsqueda.

Entendíamos la importancia de tener sueños, de luchar por ellos y de hacerlos realidad.

En nuestro país no hay apoyo suficiente para los deportistas, menos aún para los precursores de una disciplina casi desconocida. Giros de la vida.

Cambios, la única constante que he conocido, y aprendí a aprovecharlos, en vez de preguntar: “¿Por qué?”

Del Himalaya a la Patagonia Cuando me ofrecieron la oportunidad de ir al Nanga Parbat (8, 125 m), en el Himalaya, dentro de una expedición polaca en la que participaba Jurek Kukuczka, el mejor alpinista del mundo, quien pretendía escalar la Cara Sur (la mayor pared del orbe: 4,500 m) por una ruta nueva, me pregunté: “¿Qué voy a ir a hacer allá, con el mejor de la Tierra, a una montaña de más de ocho mil metros, por una nueva ruta?”

A la postre allá fuimos, se concretó el sueño y surgió una amistad con Jurek Kukuczka. De mis colegas polacos aprendí que todo es posible y que aún se puede disfrutar. Esa expedición fue memorable, y aunque yo no llegué a la cumbre, aprendí también que a veces no saldré en la foto, y, sin embargo, mi participación es muy importante.

Nosotros lo que ansiábamos era el sol que nos calentara y nos secase. Esperábamos que la pared no estuviera tan resbaladiza para alcanzar la cumbre. Hacía varias horas que no habíamos probado alimento ni bebido agua, solo ascendíamos. Por fin llegamos los cinco a la cumbre, donde nos encontramos con otros amigos que nos buscaban. Jamás olvidaré aquel trozo de queso manchego, ni el té caliente del termo, la hermandad de la cuerda. Empecé a especializarme en la escalada interior en roca, es decir, en las fisuras.

Me fascinaba empotrar los dedos de las manos, torcerlos por dentro, usar los puños y a veces sufrir con las fisuras más amplias, las llamadas offidths; en ellas siempre terminaba con los antebrazos raspados. Me iba deslizando entre las paredes, embarrando los tenis en los escasos apoyos.

Sentir mi fortaleza al estar colgada de los dedos e ir ganando altura era una enorme satisfacción. Alguna vez, durante un descenso al contemplar una fisura, entendí a quienes ascienden en solitario y sin cuerda. ¡Era tan atractiva esa fisura y me sentía tan fuerte! Ya no me contuve, decidida, comencé el ascenso sin cuerda: empotré una mano, luego la otra. Metí dentro de la grieta un pie, luego torcí el otro y sintiéndome en una comunión perfecta con la roca, me evadí en una sucesión de movimientos que me hacían ganar altura. No podía cometer errores, porque una caída podía ser mortal.

Por fin llegué a la cumbre. Abajo veía a mis compañeros, aquella hermandad unida por una cuerda. Sonriente y satisfecha, descendí por la misma ruta y sin cuerda.

De aquella expedición surgieron otras más a los ochomiles del Himalaya: al Manaslu (sexta), Makalu (quinta), Everest (la más alta del mundo), Shisha Pangma (décima tercera), Kangchenjunga (tercera) y a otras montañas de inhóspitos países.

En algunos casos, el acceso fue difícil, como al Círculo Polar Ártico, en donde Andrés Delgado, Carlos Carsolio y yo realizamos algunos primeros ascensos mundiales. Aprovechamos el buen tiempo y escalamos varias grandes paredes. Estuve en la Patagonia, en donde realicé el primer ascenso femenino mundial a la aguja Poincenot, Estos dos últimos lugares son como un examen final de alpinismo: amén de las dificultades técnicas, abundan las presiones psicológicas, por el clima, por el compañero, por la espera paciente del momento adecuado. Recuerdo que tras el quinto intento al Fitz Roy en la Patagonia Argentina, me sentí rendida, extenuada. Mi instinto me decía que el próximo era el bueno, aunque ya no tenía energía emocional ni motivación; descubrir y respetar eso, fue muy importante, si bien me costó trabajo.

Un nuevo comienzo Las cordilleras del mundo me prepararon para enfrentar las montañas de la vida, aquellas que no elijo yo. Tuve que forjarme la actitud para afrontarlas. La más difícil ha sido mi propia salud. Aceptar que mi cuerpo se había cansado, que no podía ya responder a mi voluntad, fue mi nuevo reto. Siempre llegaba a donde me lo proponía y no me cabía en la cabeza que ahora, por más planes que tuviese, el cuerpo no podía.

Lo más severo fue ver las caras de mis dos pequeños diciéndome: “¿Qué te pasa, si antes tú subías montañas y ahora te desmayas cuando subes las escaleras de la casa?”. Vi su incertidumbre, su miedo, y reconocí los míos propios; acepté nuestra vulnerabilidad, y me permití llegar a un estado de aceptación, de humildad, en el que no soy nadie y necesito de todos. Donde pedir es importante, aunque yo no estaba acostumbrada a eso. Tuve que desaprender muchas cosas y aprender nuevas facetas de mi vida. Me di cuenta del regalo de mi existencia y surgió una avidez de entregarme a toda actividad y gozar cada instante; con una operación, un marcapasos, y otras afecciones, el aprendizaje en la vida ha sido: vivir el presente.

La montaña me llevó muchas veces al filo de la muerte, lo que me hizo regresar fue un gran deseo de no ser parte de una estadística muerta, sino ser una anécdota viviente.

Mi estado de salud me ha enseñado lo vulnerable que soy como ser humano y por eso quiero disfrutar de este mismísimo instante, porque quizás sea el último en el que pueda compartirte algo. ¡Atrévete a vivir! ¡Puede ser toda una aventura!